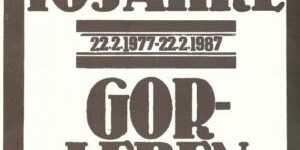

GORLEBEN-CHRONIK

Hier finden sich Ausschnitte, wichtige Kapitel aus 40 Jahren Protest- & Widerstandsgeschichte gegen die Atomanlagen Gorleben. Es handelt sich um Auszüge aus der Gorleben-Chronik, eine unvollständige Auswahl besonderer Ereignisse:

2001-:

Gorleben Archiv e.V.

"Die Geschichte des Gorleben-Widerstandes gehört in unsere Hände, gerade weil die politischen und juristischen Prozesse keineswegs abgeschlossen sind. Wir wollen ein Archiv, daß über die Konservierung der Materialien hinaus vor allem jungen Menschen Anstöße zum politischen Handeln, zur Einmischung auch außerhalb von Parlamenten, gibt. Ausstellungen, Seminare und sozialwissenschaftliche Forschungsarbeiten dokumentieren einzigartige Geschichte(n) vom Widerstand und machen gleichzeitig Demokratie erlebbar." (Gründung des Gorleben Archiv, 2001)

Gorleben Archiv e.V. wird gegründet

2001

09.07.2001

Mathias Edler gehört zusammen mit Stefan Dahlmann, Asta von Oppen und Michael Seelig zum vierköpfigen Gründungsvorstand des Vereins "Gorleben-Archiv", der von verschiedenen Gruppen aus dem Anti-Atom-Widerstand - von BI bis Bauern, von Salinas bis Juristen - gegründet und ins Vereinsregister eingetragen wurde. Zu den Gründer*innen gehören außerdem Marianne Fritzen, Lucia Wente, Ingrid und Werner Lowin, Rosi Schoppe, Birgit Huneke, Thomas Hauswaldt, Ulrike Donat und Kathrin Grasnick.

Ziel des Vereins ist laut Satzung die "Sicherung und Sammlung des vorhandenen und inzwischen historisch bedeutenden Materials über den Protest gegen die Umweltgefahren im Landkreis Lüchow-Dannenberg".

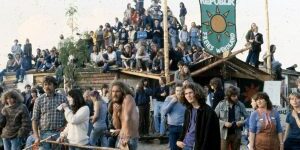

Hannover-Treck, Hüttendorf „Republik Freies Wendland", Blockaden der Fasstransporte, Castortransporte – 25 Jahre Auseinandersetzungen um den Atomstandort Gorleben haben ihre Spuren hinterlassen: In den Biographien der beteiligten Menschen, aber auch niedergeschlagen in Dokumenten, Fotos, Filmen, etc. An keinem anderen Ort in der Bundesrepublik kämpft eine soziale Bewegung quer durch alle Bevölkerungsschichten über einen so langen Zeitraum für ihre Rechte. Nicht alles konnte verhindert werden, was uns die Hohepriester der Atomgemeinde mit ihren Energievisionen bescheren wollten. Doch: Der gesellschaftliche Konflikt lässt sich bis heute nicht „managen". Seine politische Sprengkraft, gerade in Sachen Demokratie und Bürgerrechte, erweist sich als aktueller denn je.

Nur wer sich seiner Vergangenheit bewusst ist, kann … die Zukunft gestalten!

Die Geschichte des Gorleben-Widerstandes gehört in unsere Hände, gerade weil die politischen und juristischen Prozesse keineswegs abgeschlossen sind. Wir wollen ein Archiv, daß über die Konservierung der Materialien hinaus vor allem jungen Menschen Anstöße zum politischen Handeln, zur Einmischung auch außerhalb von Parlamenten, gibt. Ausstellungen, Seminare und sozialwissenschaftliche Forschungsarbeiten dokumentieren einzigartige Geschichte(n) vom Widerstand und machen gleichzeitig Demokratie erlebbar.

November

30.11.2001

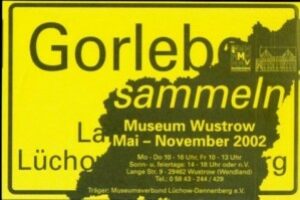

2002

28.04.2002

"Wir machen Geschichte!"

2003

01.06.2003

12.10.2003

Quelle: Elbe-Jeetzel Zeitung

2004

24.09.2004

2005

15.04.2005

Wichtigste Aufgaben des Vereins sind es, die Materialien für Recherchen von Wissenschaftlern und Journalisten auch zukünftiger Generationen zugänglich zu machen sowie die Archivarien für Veranstaltungen wie die während der Landpartie im Mai aufzubereiten.

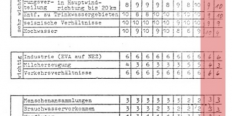

Als Anschubfinanzierung hat das Gorleben-Archiv aus öffentlichen Mittel durch Leader+ und von der Heinrich-Böll-Stiftung als Cofinanzier jeweils 29532 Euro für das erste Jahr erhalten. Für das zweite Jahr, den Zeitraum von August 2004 bis August 2005, bekommt das Gorleben-Archiv von Leader+ und der Stiftung jeweils rund 13500 Euro. Das Geld wurde und wird ausgegeben für eine hauptamtliche Halbtagskraft, das Büro in Grabow sowie Investitionen in den Archivaufbau. Aus Mitgliedsbeiträgen hat der Verein im Jahr 2004 ein angesichts der Aufgabe kleines finanzielles Polster von 3522 Euro geschaffen. Die Zahl der Mitglieder ist von Anfang 2004 bis heute von 47 auf 59 gestiegen.

Quelle: Elbe-Jeetzel Zeitung

08.05.2005

"Heute wie vor 25 Jahren: Kreisverwaltung und Betreibergesellschaft gehen Hand in Hand", kommentiert Archiv-Sprecher Stefan Dahlmann das Geschehen. Offenbar stelle das Lesen des Gedichtes "Entsorgt" von Nicolas Born "eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung" dar.

Die Lesung aus Tagebüchern, Texten, Briefen von Wolfgang Kaven findet dann vor rund 100 Zuhörer auf dem Salinas-Gelände statt.

Die ganze Geschichte:

2001

Zwei Atommülltransporte rollen nach Gorleben, einer im März, ein zweiter im November. X-tausend Menschen stellen sich quer und WiderSetzen sich. Der Betonblock von Süschendorf zwingt den Castor zum Rückwärtsgang. Der Widerstand bekommt ein Archiv, die Bundestagsabgeordneten ein Denkmal, die „Gewissensruhe“.

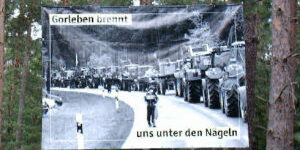

2005

25 Jahre nach der „Republik Freies Wendland“ und 10 Jahre nach dem ersten Castortransport ist die Entsorgung des Atommülls weiter ungelöst. In die Debatte um die Entsorgung des Atommülls und die Zukunft der Atomenergie kommt Bewegung, die Veränderungssperre für den Salzstock wird verlängert. Container brennen, Bauern ziehen sich aus – und im November rollt der nächste Atommüllzug ins Zwischenlager.

2009

Brisante Enthüllungen: Gorleben wurde aus politischen Motiven zum Endlagerstandort. Seit Jahren wird nicht nur „erkundet“, sondern ein Endlager gebaurt. „Mal so richtig abschalten“ – ein Protest-Treck aus dem Wendland führt zu einer großen Demo gegen AKW-Laufzeitverlängerung nach Berlin. Kein Castortransport, seit Oktober finden jeden Sonntag Spaziergänge um das Bergwerk statt.

2024

Die BI fordert einen Transportestopp ins Fasslager und den Neubau der Zwischenlagerhalle aus Sicherheitsgründen, denn die Castoren werden noch lange hier bleiben müssen. Der „Rückbau“ des verhinderten Endlagers wird immer teurer, Ende November beginnt dann endlich das Zuschütten: 400.000to Salz kommen zurück unter die Erde. Ein Meilenstein.

1981

Gorleben-Hearing in Lüchow zum Bau des Zwischenlagers und massiver Protest gegen das AKW Brokdorf. Nach Bohrungen werden die Zweifel an der Eignung des Salzstock Gorleben für ein Endlager „größer, nicht kleiner“. Doch Gegner*innen des Projekts seien „Schreihälse, die bald der Geschichte angehören“, meinen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Oppositionsführer Helmut Kohl.

2001

Zwei Atommülltransporte rollen nach Gorleben, einer im März, ein zweiter im November. X-tausend Menschen stellen sich quer und WiderSetzen sich. Der Betonblock von Süschendorf zwingt den Castor zum Rückwärtsgang. Der Widerstand bekommt ein Archiv, die Bundestagsabgeordneten ein Denkmal, die „Gewissensruhe“.

2005

25 Jahre nach der „Republik Freies Wendland“ und 10 Jahre nach dem ersten Castortransport ist die Entsorgung des Atommülls weiter ungelöst. In die Debatte um die Entsorgung des Atommülls und die Zukunft der Atomenergie kommt Bewegung, die Veränderungssperre für den Salzstock wird verlängert. Container brennen, Bauern ziehen sich aus – und im November rollt der nächste Atommüllzug ins Zwischenlager.

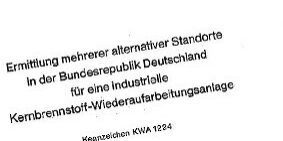

2009

Brisante Enthüllungen: Gorleben wurde aus politischen Motiven zum Endlagerstandort. Seit Jahren wird nicht nur „erkundet“, sondern ein Endlager gebaurt. „Mal so richtig abschalten“ – ein Protest-Treck aus dem Wendland führt zu einer großen Demo gegen AKW-Laufzeitverlängerung nach Berlin. Kein Castortransport, seit Oktober finden jeden Sonntag Spaziergänge um das Bergwerk statt.

2024

Die BI fordert einen Transportestopp ins Fasslager und den Neubau der Zwischenlagerhalle aus Sicherheitsgründen, denn die Castoren werden noch lange hier bleiben müssen. Der „Rückbau“ des verhinderten Endlagers wird immer teurer, Ende November beginnt dann endlich das Zuschütten: 400.000to Salz kommen zurück unter die Erde. Ein Meilenstein.

1981

Gorleben-Hearing in Lüchow zum Bau des Zwischenlagers und massiver Protest gegen das AKW Brokdorf. Nach Bohrungen werden die Zweifel an der Eignung des Salzstock Gorleben für ein Endlager „größer, nicht kleiner“. Doch Gegner*innen des Projekts seien „Schreihälse, die bald der Geschichte angehören“, meinen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Oppositionsführer Helmut Kohl.