GORLEBEN-CHRONIK

Das Jahr 2015

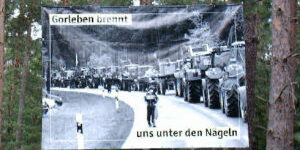

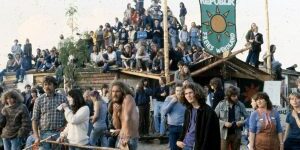

Kulturelles Widerstandsfest

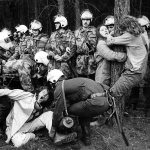

Tausende feiern im Sommer an den Atomanlagen, Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht: der "Kessel von Harlingen" war rechtswidrig.

Januar

01.01.2015

09.01.2015

16.01.2015

Im Zwischenlager Brunsbüttel befinden sich derzeit neun Castoren. Die Atomaufsicht in Schleswig-Holstein "duldet" die Lagerung bis Anfang 2018, weil es keine Alternative gibt.

Quelle: ENERGIE-CHRONIK, udo-leuschner.de

Februar

22.02.2015

März

14.03.2015

20.03.2015

Quelle: ENERGIE-CHRONIK, udo-leuschner.de

25.03.2015

April

Mitte April

Mitte April

Mai

Kulturelles Widerstandsfest

22.05.2015

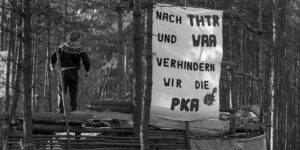

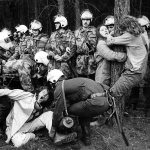

Am Nachmittag überwinden einige hundert Besucher*innen den äußeren Begrenzungszaun des Endlagerbergwerks und fordern auf Transparenten den Rückbau der Anlage. Die Besetzungsaktion dauert bis in die frühen Morgenstunden an. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius spricht von einer "Gewaltorgie", "puren Polizeihass" und "blinde Zerstörungswut".

Juni

12.06.2015

"Harlinger Kessel" war rechtswidrig

25.06.2015

27.06.2015

Quelle: ENERGIE-CHRONIK, udo-leuschner.de

Juli

19.07.2015

Quelle: ENERGIE-CHRONIK, udo-leuschner.de

August

06.08.2015

September

01.09.2015

24.09.2015

Oktober

10.10.2015

Quelle: ENERGIE-CHRONIK, udo-leuschner.de

10.10.2015

23.10.2015

November

03.11.2015

15.11.2015

29.11.2015

Dezember

06.12.2015

08.12.2015

Quelle: ENERGIE-CHRONIK, udo-leuschner.de

28.12.2015

Die ganze Geschichte:

2001

Zwei Atommülltransporte rollen nach Gorleben, einer im März, ein zweiter im November. X-tausend Menschen stellen sich quer und WiderSetzen sich. Der Betonblock von Süschendorf zwingt den Castor zum Rückwärtsgang. Der Widerstand bekommt ein Archiv, die Bundestagsabgeordneten ein Denkmal, die „Gewissensruhe“.

2005

25 Jahre nach der „Republik Freies Wendland“ und 10 Jahre nach dem ersten Castortransport ist die Entsorgung des Atommülls weiter ungelöst. In die Debatte um die Entsorgung des Atommülls und die Zukunft der Atomenergie kommt Bewegung, die Veränderungssperre für den Salzstock wird verlängert. Container brennen, Bauern ziehen sich aus – und im November rollt der nächste Atommüllzug ins Zwischenlager.

2009

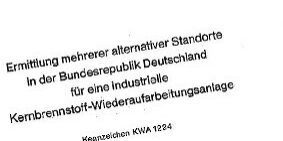

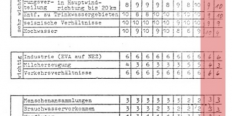

Brisante Enthüllungen: Gorleben wurde aus politischen Motiven zum Endlagerstandort. Seit Jahren wird nicht nur „erkundet“, sondern ein Endlager gebaurt. „Mal so richtig abschalten“ – ein Protest-Treck aus dem Wendland führt zu einer großen Demo gegen AKW-Laufzeitverlängerung nach Berlin. Kein Castortransport, seit Oktober finden jeden Sonntag Spaziergänge um das Bergwerk statt.

2024

Die BI fordert einen Transportestopp ins Fasslager und den Neubau der Zwischenlagerhalle aus Sicherheitsgründen, denn die Castoren werden noch lange hier bleiben müssen. Der „Rückbau“ des verhinderten Endlagers wird immer teurer, Ende November beginnt dann endlich das Zuschütten: 400.000to Salz kommen zurück unter die Erde. Ein Meilenstein.

1981

Gorleben-Hearing in Lüchow zum Bau des Zwischenlagers und massiver Protest gegen das AKW Brokdorf. Nach Bohrungen werden die Zweifel an der Eignung des Salzstock Gorleben für ein Endlager „größer, nicht kleiner“. Doch Gegner*innen des Projekts seien „Schreihälse, die bald der Geschichte angehören“, meinen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Oppositionsführer Helmut Kohl.

2001

Zwei Atommülltransporte rollen nach Gorleben, einer im März, ein zweiter im November. X-tausend Menschen stellen sich quer und WiderSetzen sich. Der Betonblock von Süschendorf zwingt den Castor zum Rückwärtsgang. Der Widerstand bekommt ein Archiv, die Bundestagsabgeordneten ein Denkmal, die „Gewissensruhe“.

2005

25 Jahre nach der „Republik Freies Wendland“ und 10 Jahre nach dem ersten Castortransport ist die Entsorgung des Atommülls weiter ungelöst. In die Debatte um die Entsorgung des Atommülls und die Zukunft der Atomenergie kommt Bewegung, die Veränderungssperre für den Salzstock wird verlängert. Container brennen, Bauern ziehen sich aus – und im November rollt der nächste Atommüllzug ins Zwischenlager.

2009

Brisante Enthüllungen: Gorleben wurde aus politischen Motiven zum Endlagerstandort. Seit Jahren wird nicht nur „erkundet“, sondern ein Endlager gebaurt. „Mal so richtig abschalten“ – ein Protest-Treck aus dem Wendland führt zu einer großen Demo gegen AKW-Laufzeitverlängerung nach Berlin. Kein Castortransport, seit Oktober finden jeden Sonntag Spaziergänge um das Bergwerk statt.

2024

Die BI fordert einen Transportestopp ins Fasslager und den Neubau der Zwischenlagerhalle aus Sicherheitsgründen, denn die Castoren werden noch lange hier bleiben müssen. Der „Rückbau“ des verhinderten Endlagers wird immer teurer, Ende November beginnt dann endlich das Zuschütten: 400.000to Salz kommen zurück unter die Erde. Ein Meilenstein.

1981

Gorleben-Hearing in Lüchow zum Bau des Zwischenlagers und massiver Protest gegen das AKW Brokdorf. Nach Bohrungen werden die Zweifel an der Eignung des Salzstock Gorleben für ein Endlager „größer, nicht kleiner“. Doch Gegner*innen des Projekts seien „Schreihälse, die bald der Geschichte angehören“, meinen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Oppositionsführer Helmut Kohl.