GORLEBEN-CHRONIK

Die Geschichte der wendländischen Protestbewegung

Der Widerstand gegen die in Gorleben geplanten Atomanlagen hat Geschichte geschrieben – auch wenn das Atommüllprojekt im Wendland noch längst nicht Geschichte ist. Gorleben ist heute ein Synonym nicht nur für den erfolgreichen Protest gegen eine verfehlte Atommüllpolitik, sondern auch für eine soziale Bewegung, die die Demokratie in Deutschland verändert hat.

Die Gorleben-Chronik dokumentiert die Geschichte dieses gesellschaftlichen Großkonflikts. Dabei werden zur besseren Einordnung auch andere wichtige atompolitische Entscheidungen oder Ereignisse mit einbezogen. Eine gemeinsame Arbeit von Jan Becker mit Unterstützung von Ulrich Rode und Svane Zeps für das Gorleben Archiv. Finanziell hat diese Projekt Ende 2021 einmalig die Stiftung Atomerbe unterstützt.

Die Gorleben-Chronik dokumentiert die Geschichte dieses gesellschaftlichen Großkonflikts. Dabei werden zur besseren Einordnung auch andere wichtige atompolitische Entscheidungen oder Ereignisse mit einbezogen. Eine gemeinsame Arbeit von Jan Becker mit Unterstützung von Ulrich Rode und Svane Zeps für das Gorleben Archiv. Finanziell hat diese Projekt Ende 2021 einmalig die Stiftung Atomerbe unterstützt.

2024

Neubau statt Kartoffelscheune!

BI fordert Transportestopp ins Fasslager und Neubau des Zwischenlagers. Der "Rückbau" des verhinderten Endlagers wird immer teurer.

BI fordert Transportestopp ins Fasslager und Neubau des Zwischenlagers. Der "Rückbau" des verhinderten Endlagers wird immer teurer.

2023

Das verspätete Abschaltjahr

Doch kein Atomausstieg zum 31.12.2022 - drei Atomkraftwerke laufen über das Jahr hinaus. Der Protest geht weiter.

Doch kein Atomausstieg zum 31.12.2022 - drei Atomkraftwerke laufen über das Jahr hinaus. Der Protest geht weiter.

2022

"Wir haben Geschichte geschrieben!"

Das dritte Corona-Jahr beginnt mit einem Schicksalsschlag: völlig unerwartet stirbt Jochen Stay. Mit einem großen Festival feiern Anfang Juni tausende Menschen in Gorleben das Endlager-Aus und den Atomausstieg. Doch zum Jahresende die Ernüchterung: Die AKW-Abschaltung wird verschoben.

zum Jahr 20222021

Kreuzweg und Verfüll-Versprechen

10 Jahre nach Fukushima hat die Corona-Pandemie Deutschland fest im Griff, nur wenige öffentliche Aktionen finden statt. Viel Kritik an Online-Veranstaltungen zur Endlagersuche. Im Sommer der vierte Kreuzweg von Gorleben nach Lützerath. Im Herbst das Versprechen: der Salzstock wird verfüllt.

10 Jahre nach Fukushima hat die Corona-Pandemie Deutschland fest im Griff, nur wenige öffentliche Aktionen finden statt. Viel Kritik an Online-Veranstaltungen zur Endlagersuche. Im Sommer der vierte Kreuzweg von Gorleben nach Lützerath. Im Herbst das Versprechen: der Salzstock wird verfüllt.

2020

Gorleben ist raus!

Im "Corona-Jahr" wird Gorleben Ende September aus der weiteren Suche nach einem Atommülllager ausgeschlossen. Nach über 40 Jahren Protestgeschichte ist es vorbei. Im Herbst rollt der erste Castor durch Deutschland, der eigentlich nach Gorleben sollte.

Im "Corona-Jahr" wird Gorleben Ende September aus der weiteren Suche nach einem Atommülllager ausgeschlossen. Nach über 40 Jahren Protestgeschichte ist es vorbei. Im Herbst rollt der erste Castor durch Deutschland, der eigentlich nach Gorleben sollte.

2019

Ein Jahr voller Jubiläen

30 Jahre Kulturelle Landpartie, 40 Jahre nach dem Treck nach Hannover. Abriss der Schutzmauer um das Bergwerk.

30 Jahre Kulturelle Landpartie, 40 Jahre nach dem Treck nach Hannover. Abriss der Schutzmauer um das Bergwerk.

2018

Kommt das Aus für die PKA?

Neuer Betreiber will Aus für die PKA, Langzeitlagerung von Castoren rückt in den Fokus, Kritik an der Arbeit des "Nationalen Begleitgremiums".

Neuer Betreiber will Aus für die PKA, Langzeitlagerung von Castoren rückt in den Fokus, Kritik an der Arbeit des "Nationalen Begleitgremiums".

2017

40 Jahre Protest

Auch 40 Jahre nach der Standortbenennung ist der Widerstand "lebendig", Betreiber der Atomanlagen wird der Bund, Castoren auf dem Neckar und letzte Befahrung des Gorleben-Schachts.

Auch 40 Jahre nach der Standortbenennung ist der Widerstand "lebendig", Betreiber der Atomanlagen wird der Bund, Castoren auf dem Neckar und letzte Befahrung des Gorleben-Schachts.

2016

Atomkonzerne kaufen sich frei

Für 23 Milliarden Euro entledigen sich die Atomkonzerne dem Atommüll, der ab sofort uns allen "gehört". Zahlreiche Aktionen an den Atomanlagen gegen die Endlagerpläne der Bundesregierung.

Für 23 Milliarden Euro entledigen sich die Atomkonzerne dem Atommüll, der ab sofort uns allen "gehört". Zahlreiche Aktionen an den Atomanlagen gegen die Endlagerpläne der Bundesregierung.

2015

Kulturelles Widerstandsfest

Tausende feiern im Sommer an den Atomanlagen, Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht: der "Kessel von Harlingen" war rechtswidrig.

Tausende feiern im Sommer an den Atomanlagen, Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht: der "Kessel von Harlingen" war rechtswidrig.

2014

Neustart der Endlagersuche

Die "neue Endlagersuche auf der weißen Landkarte beginnt - mit einem dicken Fleck: Gorleben. Immer wieder Proteste gegen die "Atommüllkommission" der Regierung und tausende Unterschriften gegen weitere Castoren.

Die "neue Endlagersuche auf der weißen Landkarte beginnt - mit einem dicken Fleck: Gorleben. Immer wieder Proteste gegen die "Atommüllkommission" der Regierung und tausende Unterschriften gegen weitere Castoren.

2013

Mahnmal gegen verfehlte Endlagerpolitik

Mit der "Beluga" stellt Greenpeace in Gorleben ein Mahnmal auf, der Widerstand läuft Matrathon gegen das neue Standortauswahl-Gesetz.

zum Jahr 20132012

"Der Fleck muss weg!"

Das "Wendejahr" mit zahlreichen Werksblockaden unter dem Motto "gorleben365" und der zentralen Forderung zur Endlagersuche auf der "weißen Landkarte": Der Fleck Gorleben muss weg!

Das "Wendejahr" mit zahlreichen Werksblockaden unter dem Motto "gorleben365" und der zentralen Forderung zur Endlagersuche auf der "weißen Landkarte": Der Fleck Gorleben muss weg!

2011

Fukushima & Rekord-Castor

Fukushima & Rekord-Castor

Bundesweite Anti-Atom-Proteste nach dem Fukushima-GAU, neuer Atomausstieg, gorleben365 und ein "Rekord-Castor" - der letzte, der nach Gorleben rollte.

zum Jahr 20112010

Atomkraft: Schluss jetzt!

Krümmel-Treck, Ketten-Reaktion, Atomkraft-Schluss!, Castor XXL: die Antwort auf die AKW-Laufzeitverlängerung sind die größten Anti-Atom-Demonstrationen, die es in Deutschland je gab.

Krümmel-Treck, Ketten-Reaktion, Atomkraft-Schluss!, Castor XXL: die Antwort auf die AKW-Laufzeitverlängerung sind die größten Anti-Atom-Demonstrationen, die es in Deutschland je gab.

2009

Treck nach Berlin

Brisante Enthüllungen: Gorleben wurde aus politischen Motiven zum Endlagerstandort. Seit Jahren wird nicht nur "erkundet", sondern ein Endlager gebaurt. "Mal so richtig abschalten" - ein Protest-Treck aus dem Wendland führt zu einer großen Demo gegen AKW-Laufzeitverlängerung nach Berlin. Kein Castortransport, seit Oktober finden jeden Sonntag Spaziergänge um das Bergwerk statt.

Brisante Enthüllungen: Gorleben wurde aus politischen Motiven zum Endlagerstandort. Seit Jahren wird nicht nur "erkundet", sondern ein Endlager gebaurt. "Mal so richtig abschalten" - ein Protest-Treck aus dem Wendland führt zu einer großen Demo gegen AKW-Laufzeitverlängerung nach Berlin. Kein Castortransport, seit Oktober finden jeden Sonntag Spaziergänge um das Bergwerk statt.

2008

Asse-2 säuft ab

Endlager-Symposium & Probebohrungen in Hamburg, absaufende Asse-2, 1 Millionen Jahre Endlager-Sicherheit und ein nächster Castortransport im November.

Endlager-Symposium & Probebohrungen in Hamburg, absaufende Asse-2, 1 Millionen Jahre Endlager-Sicherheit und ein nächster Castortransport im November.

2007

Ein Jahr ohne Castor

Der Widerstand feiert 30 Jahre Protest, ein Probecastor im Sommer aber keine "heiße Fracht" im Herbst, stattdessen Kinderkrebsstudie und G8-Gipfel in Heiligendamm.

Der Widerstand feiert 30 Jahre Protest, ein Probecastor im Sommer aber keine "heiße Fracht" im Herbst, stattdessen Kinderkrebsstudie und G8-Gipfel in Heiligendamm.

2006

Seit 30 Jahren Widerstand im Wendland

Geologe Grimmel warnt vor Erdbeben, die CDU kann sich in Gorleben ein Untertagelabor vorstellen. "Wir sind gekommen um zu bleiben": Castorproteste im Herbst mit einer eigenen "Allgemeinverfügung gegen Atomwirtschaft und Polizeiwillkür" und ein Offenbarungseid von Umweltminister Sigmar Gabriel.

Geologe Grimmel warnt vor Erdbeben, die CDU kann sich in Gorleben ein Untertagelabor vorstellen. "Wir sind gekommen um zu bleiben": Castorproteste im Herbst mit einer eigenen "Allgemeinverfügung gegen Atomwirtschaft und Polizeiwillkür" und ein Offenbarungseid von Umweltminister Sigmar Gabriel.

2005

10 Jahre Castor, Entsorgungsfrage weiter ungelöst

25 Jahre nach der "Republik Freies Wendland" und 10 Jahre nach dem ersten Castortransport ist die Entsorgung des Atommülls weiter ungelöst. In die Debatte um die Entsorgung des Atommülls und die Zukunft der Atomenergie kommt Bewegung, die Veränderungssperre für den Salzstock wird verlängert. Container brennen, Bauern ziehen sich aus - und im November rollt der nächste Atommüllzug ins Zwischenlager.

25 Jahre nach der "Republik Freies Wendland" und 10 Jahre nach dem ersten Castortransport ist die Entsorgung des Atommülls weiter ungelöst. In die Debatte um die Entsorgung des Atommülls und die Zukunft der Atomenergie kommt Bewegung, die Veränderungssperre für den Salzstock wird verlängert. Container brennen, Bauern ziehen sich aus - und im November rollt der nächste Atommüllzug ins Zwischenlager.

2004

Castor-Proteste nehmen dramatische Wendung

Schienensitzen ist keine Straftat, das Einkesseln rechtswidrig, Trash People in Gedelitz, eine Veränderungssperre für den Salzstock zemetiert dessen Sonderstellung. Der Castortransport im Herbst verändert alles: Sebastién wird überfahren und stirbt.

Schienensitzen ist keine Straftat, das Einkesseln rechtswidrig, Trash People in Gedelitz, eine Veränderungssperre für den Salzstock zemetiert dessen Sonderstellung. Der Castortransport im Herbst verändert alles: Sebastién wird überfahren und stirbt.

2003

Der Castor kommt, wir sind schon da!

Betonklötze für Betonköpfe, "Fest zum Protest", der Salzstock wird besetzt, der siebte Castor rollt. Atomausstieg: das AKW Stade geht vom Netz - aber die Endlagersuche bleibt weiter unklar.

Betonklötze für Betonköpfe, "Fest zum Protest", der Salzstock wird besetzt, der siebte Castor rollt. Atomausstieg: das AKW Stade geht vom Netz - aber die Endlagersuche bleibt weiter unklar.

2002

Castor im "dreckigen Dutzend"

25 Jahre nach der Standortbenennung künftig keine Wasserwerfer mehr gegen den Widerstand, Freispruch im Süschendorf-Prozess, Ver-rück-te Dörfer gegen zwölf Castorbehälter, Rechenfehler und ein Abschlussbericht des AKEnd.

25 Jahre nach der Standortbenennung künftig keine Wasserwerfer mehr gegen den Widerstand, Freispruch im Süschendorf-Prozess, Ver-rück-te Dörfer gegen zwölf Castorbehälter, Rechenfehler und ein Abschlussbericht des AKEnd.

2001

X-tausendmal quer & Widersetzen

Zwei Atommülltransporte rollen nach Gorleben, einer im März, ein zweiter im November. X-tausend Menschen stellen sich quer und WiderSetzen sich. Der Betonblock von Süschendorf zwingt den Castor zum Rückwärtsgang. Der Widerstand bekommt ein Archiv, die Bundestagsabgeordneten ein Denkmal, die "Gewissensruhe".

Zwei Atommülltransporte rollen nach Gorleben, einer im März, ein zweiter im November. X-tausend Menschen stellen sich quer und WiderSetzen sich. Der Betonblock von Süschendorf zwingt den Castor zum Rückwärtsgang. Der Widerstand bekommt ein Archiv, die Bundestagsabgeordneten ein Denkmal, die "Gewissensruhe".

2000

Atomkonsens & Moratorium

Defekte Brücke und unsichere Behälter verhindern Castorlieferung, Atomkonsens "alles Lüge", denn er sichert den Weiterbetrieb der AKW und Moratorium im Salzstock.

1999

„Gerhard, wir kommen“ & X-tausendmal quer

„Gerhard, wir kommen“ & X-tausendmal quer

„Flickschusterei“ um Atomausstieg & AkEnd, Stunkparade nach Berlin und die Ankündigung, dass sich beim nächsten Castor X-tausend Menschen querstellen werden.

zum Jahr 19991998

Castor-Skandal und TagX4 in Ahaus

Castor-Skandal und TagX4 in Ahaus

Einwendungen gegen die PKA, Castortransport nach Ahaus, Transportestopp nach verstrahlten Behältern, Einstieg in den Atomausstieg und Moratorium im Salzstock.

zum Jahr 19981997

Stunkparade gegen Sixpack

Stunkparade gegen Sixpack

Gewaltsame Räumung für den dritten Castor, Griefahn knickt ein & mehr Geld von der BLG.

zum Jahr 19971996

"Wir stellen uns quer!"

"Wir stellen uns quer!"

10 Jahre nach Tschernobyl, "Wir stellen uns quer!" gegen den zweiten Castor nach Gorleben.

zum Jahr 19961995

Tag X, Backpulver & Stay rude-stay rebel

Tag X, Backpulver & Stay rude-stay rebel

Anschläge auf Bahn & Kran, die Aktion "ausrangiert" will den ersten Castor empfangen, Bundesumweltministerin Merkel macht den absurden Backpulver-Vergleich & der Baustopp im Bergwerk wird aufgehoben.

zum Jahr 19951994

Pleiten, Pech und Pannen: „Castornix“

Widerstandscamp "Castornix" und erhebliche Proteste gegen ersten Castortransport, der wegen technischer Mängel dann abgesagt wird. Weiterbau der PKA per Weisung.

zum Jahr 19941993

CASTOR-HALLE-LUJA und Endlagerhearing

CASTOR-HALLE-LUJA und Endlagerhearing

Sitzblockaden gegen Atommüll-Lieferungen, "Wege aus der Gorleben-Salzstock-Sackgasse", Energiekonsens-Gespräche und hohes Bussgeld gegen Turmbesetzer*innen.

zum Jahr 19931992

Viel Geld für den Landkreis

Viel Geld für den Landkreis

Resolution gegen und eine Mehrzweckhalle für Gorleben, Erweiterung des Zwischenlagers und viel Geld für den Landkreis.

zum Jahr 19921991

Mol-Skandal & Baustopp

Proteste gegen die Anlieferung von Mol-Container, PKA-Bauplatzbesetzung, erneuter "Castor-Alarm" und nächster Baustopp im Erkundungsbergwerk.

Proteste gegen die Anlieferung von Mol-Container, PKA-Bauplatzbesetzung, erneuter "Castor-Alarm" und nächster Baustopp im Erkundungsbergwerk.

1990

PKA-Bauplatz- und Turmbesetzung

"Ein Hauch der Freien Republik Wendland wehte durch den Gorlebener Tann...", als auf dem Bauplatz der PKA Hütten errichtet werden. Aktivist*innen besetzen im Sommer den Förderturm in Gorleben, zum Jahresende Baustopp und SPD-Versprechen.

zum Jahr 19901989

Castor-Alarm im Wendland

Das Aus für die WAA Wackersdorf, Castor-Alarm: erster hochradi oaktiver Atommülltransport nach Gorleben wird wenige Stunden vor Abfahrt gerichtlich gestoppt.

oaktiver Atommülltransport nach Gorleben wird wenige Stunden vor Abfahrt gerichtlich gestoppt.

1988

"Wir stellen uns quer"

Kreuzweg der Schöpfung führt von Wackersdorf nach Gorleben, Schmiergeldskandal, "Wir stellen uns quer" - Proteste gegen den ersten Probecastor ins Zwischenlager.

Kreuzweg der Schöpfung führt von Wackersdorf nach Gorleben, Schmiergeldskandal, "Wir stellen uns quer" - Proteste gegen den ersten Probecastor ins Zwischenlager.

1987

10 Jahre Protest in Gorleben

Schwerer Unfall in Schacht 1 des Bergwerks in Gorleben. "Transnuklearskandal" betrifft auch Atommüll im Zwischenlager, Proteste gegen den Bau der PKA.

Schwerer Unfall in Schacht 1 des Bergwerks in Gorleben. "Transnuklearskandal" betrifft auch Atommüll im Zwischenlager, Proteste gegen den Bau der PKA.

1986

Baubeginn im Bergwerk, Wackersdorf & Tschernobyl

Baubeginn im Bergwerk Gorleben. Heftige Auseinandersetzungen um die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf und das AKW Brokdorf. Nach dem GAU von Tschernobyl protestieren zehntausende Menschen gegen die Atomenergie.

zum Jahr 19861985

"Spudok"-Affäre, Probe-Castor und Kreuzweg

Ein erster leerer Probe-Castor erreicht das Wendland. Der erste Kreuzweg führt vom AKW Krümmel nach Gorleben. Nach Anschlägen auf die Bahn werden die Daten von tausenden Gorleben-Gegner*innen von der Polizei gespeichert - und damit eine ganze Szene pauschal kriminalisiert.

Ein erster leerer Probe-Castor erreicht das Wendland. Der erste Kreuzweg führt vom AKW Krümmel nach Gorleben. Nach Anschlägen auf die Bahn werden die Daten von tausenden Gorleben-Gegner*innen von der Polizei gespeichert - und damit eine ganze Szene pauschal kriminalisiert.

1984

Der erste "Tag X"

"Das Vertrauen hat sehr gelitten": Menschenkette und Wendland-Blockade gegen die WAA-Pläne. Unter erheblichem Protest erreicht ein erster Atommülltransport das Fasslager Gorleben.

"Das Vertrauen hat sehr gelitten": Menschenkette und Wendland-Blockade gegen die WAA-Pläne. Unter erheblichem Protest erreicht ein erster Atommülltransport das Fasslager Gorleben.

1983

Eine WAA wird verhindert

Proteste gegen die Pläne, in Dragahn eine WAA zu errichten. "Gorleben statt Kreta" und Demos im Grenzgebiet zwischen der DDR und BRD. Das Bundeskabinett unter Helmut Kohl stimmt der "untertägigen Erkundung" des Salzstocks Gorleben zu.

zum Jahr 19831982

"Tanz auf dem Vulkan"

Der Zwischenlagerbau beginnt, die Antwort ist der "Tanz auf dem Vulkan" - und plötzlich ist das Wendland mit Dragahn wieder als ein WAA-Standort im Gespräch.

zum Jahr 19821981

Zweifel in Gorleben werden größer

Gorleben-Hearing in Lüchow zum Bau des Zwischenlagers und massiver Protest gegen das AKW Brokdorf. Nach Bohrungen werden die Zweifel an der Eignung des Salzstock Gorleben für ein Endlager "größer, nicht kleiner". Doch Gegner*innen des Projekts seien „Schreihälse, die bald der Geschichte angehören“, meinen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Oppositionsführer Helmut Kohl.

zum Jahr 19811980

"Republik Freies Wendland"

Platzbesetzung der Bohrstelle Gorleben 1004 und Gründung der "Republik Freies Wendland". Die Räumung nach vier Wochen wird zum größten Polizeieinsatz in der Geschichte der BRD.

1979

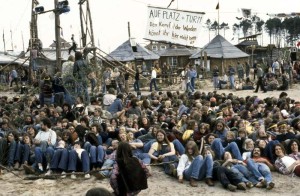

WAA "nicht durchsetzbar"

Im März 1979 findet der legendäre "Treck nach Hannover" statt. Nach einer Großdemonstration in der Landeshauptstadt verkündet Niedersachsens Ministerpräsident Albrecht das Aus für die WAA-Pläne in Gorleben.

zum Jahr 19791978

Ein Koffer voll Geld

Innerhalb von 5 Tagen sammeln Gorleben-Gegner*innen 800.000 DM, um der DWK beim Kauf weiterer Grundstücke über dem Salzstock Gorleben zuvor zukommen.

zum Jahr 19781977

Das Jahr der Standortbenennung

Die Bedenken sind stark, doch Gorleben wird trotzdem zum Standort für den Bau eines gigantischen "Nuklearen Entsorgungszentrums" benannt. Daraufhin finden erste Großdemonstrationen statt.

zum Jahr 19771976

Gorleben taucht auf

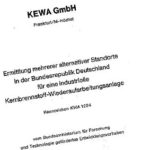

(...) In einer zweiten Version der TÜV-Studie wurde handschriftlich der Standort Gorleben ergänzt und als am besten geeignet befunden. (...)

zum Jahr 19761975

Großer Waldbrand bei Trebel

Im August 1975 bricht bei Trebel ein großer Waldbrand aus. Die Bundesregierung geht bei der Standortsuche für ein Nukleares Entsorgungszentrum (NEZ) davon aus, dass mehrere Salzstöcke parallel untersucht werden müssten. Gorleben gehört nicht dazu.

zum Jahr 19751974

Erste bundesweite Endlagersuche

Erste bundesweite Endlagersuche

Die Standortsuche für ein Atommülllager beginnt. Das Credo: So lange die Anlage genug Platz hatte und niemanden störte, war alles gut. Der Standort Gorleben hatte damit nichts zu tun.

zum Jahr 19741973

Zwei AKW für das Wendland

1973 werden die Pläne bekannt, bei Langendorf an der Elbe ein Atomkraftwerk zu bauen. In der Debatte um einen Standort für ein Atommüll-Endlager bzw. die Errichtung eines Entsorgungszentrums spielt Gorleben 1973 offiziell keine Rolle.

zum Jahr 1973und davor...

Die Anfänge: Erste Überlegungen, Atommüll in Salz zu lagern - statt ihn in der Tiefsee zu versenken. Gasexplosion im Salzstock Gorleben-Rambow.

zu "und davor"